[ 건축개요 ]

▪ 사 업 명 : 안산시 노동자 지원센터 건립공사

▪ 주 소 : 안산시 선부동 1076-10번지 외

▪ 대 지 면 적 : 3,084.80 ㎡

▪ 연 면 적 : 3,859.25 ㎡

▪ 규 모 : 지하 1층 ~ 지상 6층

▪ 구 조 : 철근콘크리트조

▪ 주 용 도 : 노유자시설

▪ 설 계 사 : 거림건축사사무소

▪ 주요 외장재 : AL복합패널, 점토벽돌패널 등

▪ 허가 완료일 : 2025년 8월 6일

건축 계획 방향 : 입체적인 외부공간으로 주변과 소통하는 지원센터

노동자를 위한 상담, 지원과 교육사업을 제공하는 지원센터는 지역주민과의 친밀한 상생을 통해서 그 의미를 가질 수 있다. 기존 근로자복지관을 증축하여 부족했던 복지 및 지원을 강화하여 근로환경 개선에 기여함을 목적으로 한다.

[ 최초 제안 당시의 계획안 ]

본 건축물은 주변환경 등에 조화를 이루며 이용자의 접근성 및 편의성을 고려하고, 누구나 이용이 편리하도록 계획하였다. 내외부 소음, 이용자 동선 등을 고려하고 편리성과 안전성 등을 고려하고 관리운영이 쉽고 운영비가 저렴한 에너지절약형 및 환경친화형으로 계획하였다. 친환경인증 수준은 최초 제안에서는 녹색건축 “우수등급” 이상, 에너지효율등급 “1++등급” 이상, 제로에너지건축물 “5등급” 이상, 장애물 없는 생활환경(Barrier Free) “일반등급” 이상이었으나 실제 제로에너지건축물 예비인증은 “4등급”을 취득하였다.

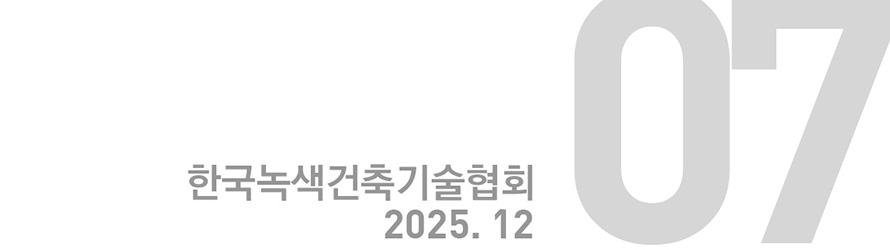

[ 평·입·단면도 ]

본 건물은 지하 1층에서 지상 6층 규모로 조성되었다. 지하 1층은 기계실과 전기실 등 유지관리 공간과 주차장으로 구성되어 있고, 지상 1층과 2층은 카페, 휴게실, 세탁실, 홍보 공간 등 공용공간으로 구성되어 있고 지상 3층부터 상부층은 사무공간과 회의실, 다목적실 등이 배치되어 있다.

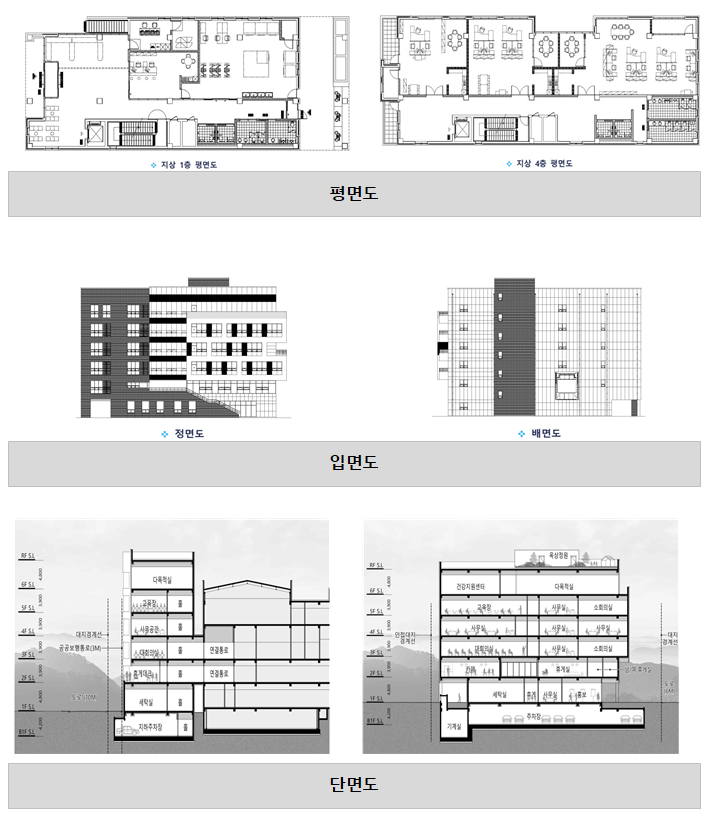

[ 친환경 건축계획 ]

본 건물은 지하 1층에서 지상 6층 규모로 조성되었다. 지하 1층은 기계실과 전기실 등 유지관리 공간과 주차장으로 구성되어 있고, 지상 1층과 2층은 카페, 휴게실, 세탁실, 홍보 공간 등 공용공간으로 구성되어 있고 지상 3층부터 상부층은 사무공간과 회의실, 다목적실 등이 배치되어 있다. 초기 계획부터 친환경자재 사용 최대, 수자원 절약과 순환을 위한 절수기기 및 투수성 포장, 생태면적 우선 확보 등을 고려하였다.

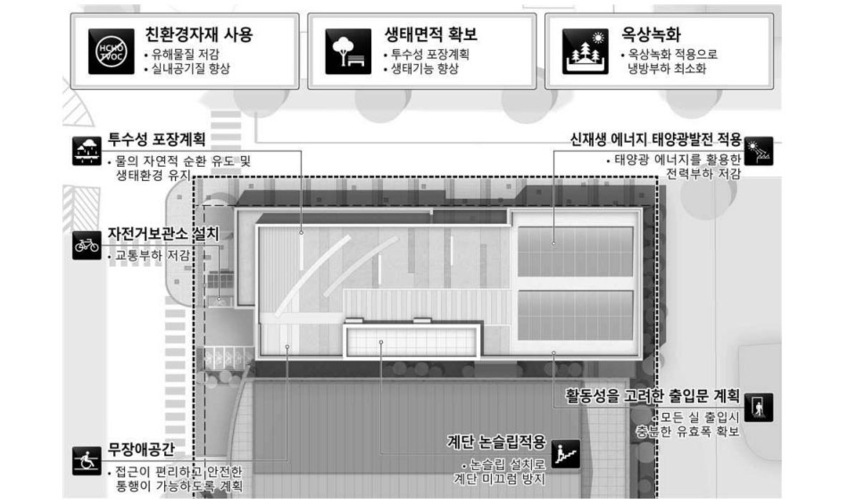

[ 에너지 절약계획 ]

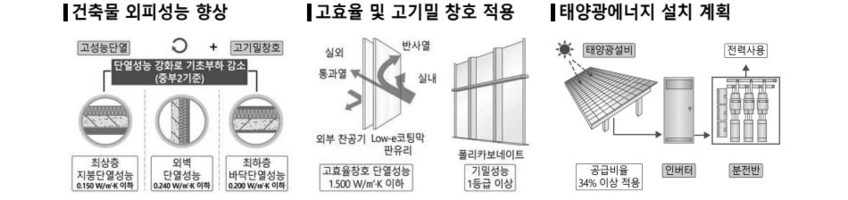

안산시 노동자 지원센터는 ‘건축물의 에너지절약설계기준’ 보다 강화된 단열 성능을 고려하였고 여름철 전력부하를 줄이면서 효율적인 냉난방 시스템을 계획하였다. 창호는 법규 대비 20% 이상 강화된 성능의 창호로 계획하였다.

외피단열 강화 및 열교지점을 최소화하고 창면적비를 적정 계획하여 에너지요구량을 최소화하고 냉난방 시스템의 효율을 높여 에너지소요량을 최소화하였다. 일조 조건이 양호한 곳에는 태양광 시스템을 적급 계획하여 제로에너지건축물인증 4등급을 확보하였다.

■ 건축물 인증

[ 제로에너지건축물인증 ]

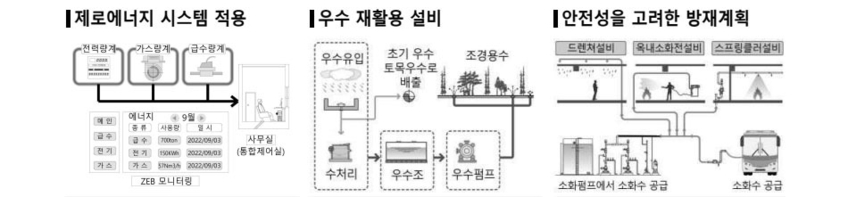

에너지 관련 인증의 경우, 예비인증 단계에서 제로에너지건축물인증 4등급을 획득하였다. 등급산출용 1차 에너지소요량은 93.4kWh/㎡·년, 에너지 자립률은 47.9%를 달성하였다. 적용된 신재생설비는 태양광발전으로 옥상형 PV가 69.3kW, 벽체 BIPV가 13.25kW 설치되었다.

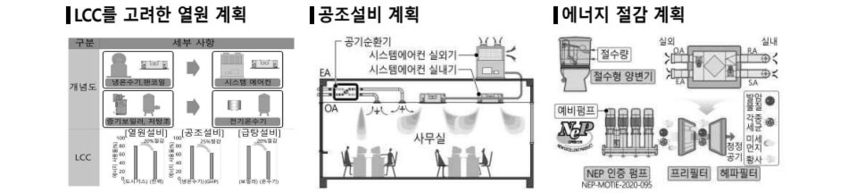

냉난방 시스템은 고효율 COP의 가스히트펌프와 전기히트펌프가 적용되었고 급탕은 전기 온수기가 적용되었다. 건물에 사용된 조명기기는 100% LED를 적용하였고 평균 조명밀도는 5.5(W/㎡) 미만이 되도록 계획하여 에너지요구량 및 소요량을 최소화하였다.

[ 녹색건축인증 ]

녹색건축인증의 경우, 자재부문에서 환경성선언제품, 저탄소제품, 자원순환 자재, 유해물질저감 자재 등을 적극 적용하였다. 또한 단열재 사용에 있어서는 오존층파괴지수(ODP)를 고려하였다. 수자원 측면에서는 빗물관리 면적을 90% 이상 계획하였고 옥상면 전체의 우수를 활용하는 우수조를 설치하였다. 생태조건이 불리한 도심에 위치함에도 생태면적률은 18% 이상 계획하여 도시 생태환경 향상을 고려하였다. 계획 초기 단계에서부터 본 건축물 조성으로 인한 지구온난화 영향, 자원소모 정도, 오존층영향 정도 등을 평가하였다. 이러한 평가는 자재 생산단계, 자재 운송단계, 시공단계, 운영 및 해체폐기단계를 구분하여 실시되었다.